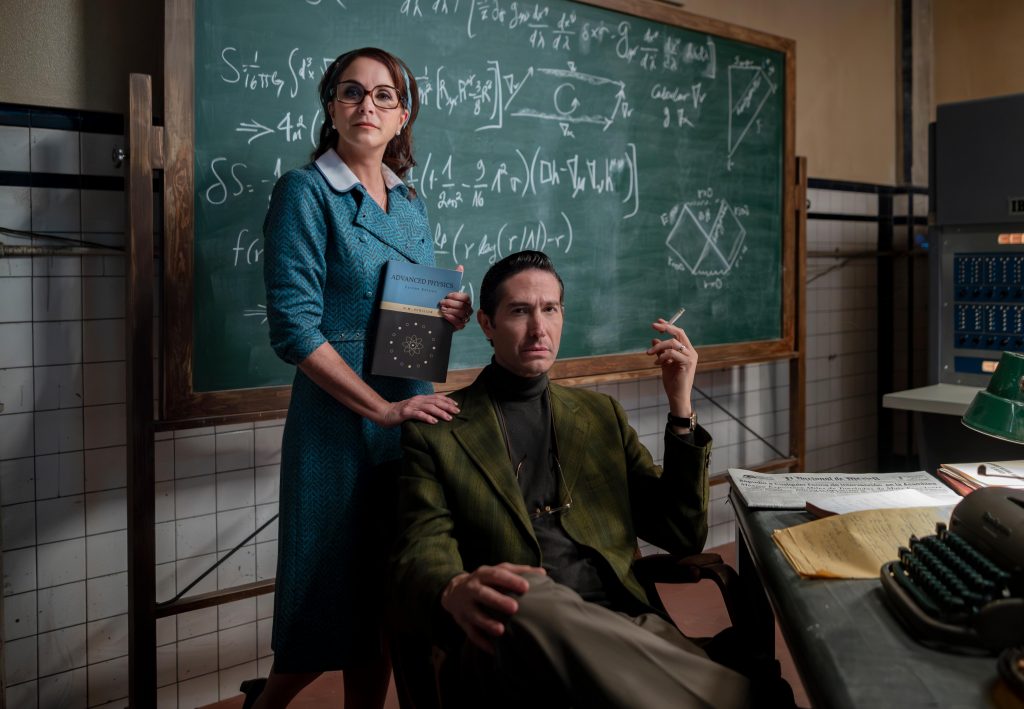

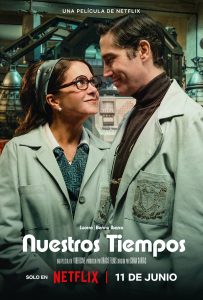

Les temps changent est un film mexicain sorti sur Netflix sans fanfare. Il met en scène un couple de physicien dans les années 60 qui découvrent le moyen de voyager dans le temps à l’aide d’une machine de leur invention. Arrivés à notre époque, le couple découvre une société qui a énormément changé. Nora (l’épouse) prend alors conscience de l’impact du patriarcat sur sa carrière. Profitons en pour faire de même à travers le coût de faire des recherches communes avec son époux pour une chercheuse, comment être une physicienne dans une discipline vue comme masculine et la dévaluation des disciplines perçues comme féminine.

Couple, recherche commune et patriarcat

Recherche commune et délimitation des découvertes

Contrairement à l’image du savant fou, la recherche est un travail collaboratif. L’idée de travailler en couple est de prime abord séduisante. On le voit bien dans le film à quel point, la science et leur recherche commune est au cœur de leur relation amoureuse. D’ailleurs l’histoire des sciences est rempli de couples travaillant ensemble, les Curie (mère et fille), les Lavoisier, les DeWitt …

Depuis la Révolution Scientifique aux 19e siècle, beaucoup de travaux scientifiques prenant place à domicile, dans des laboratoires privés, il était facile pour un couple ayant le même intérêt pour les sciences de travailler ensemble. Mais avec la professionnalisation de la recherche scientifique et les laboratoires de plus en plus universitaire ou dans des centre de recherche, les femmes, exclues des études, ne peuvent plus participer aux recherches de leurs époux. Même une fois ayant accès aux études universitaires, les postes restent rare. Aux Etats-Unis, par exemple, une règle implicite fait qu’une université n’embauche pas les 2 membres d’un couple. En très grande majorité, c’est monsieur qui est embauché. L’épouse doit alors soit chercher un autre employeur soit travailler plus ou moins bénévolement. Si ce n’est plus le cas actuellement, cette longue histoire a laissé des biais dans la perception des travaux scientifiques de couples.

D’autant que l’effet Mathilda est plus important pour les épouses qui voient leur travaux souvent attribuer à leur époux. Les Prix Nobel regorgent d’histoire démontrant cela. Ainsi la légende raconte, qu’en 1903, le comité Nobel aurait accorder 1/4 du prix de Physique de l’année à Marie Curie que sur la demande de Pierre Curie. En effet, dans un premier temps, la récompense pour la découverte de la radioactivité revenait à Becquerel et Pierre Curie. Or les travaux expliquant le phénomène observé par Becquerel étaient la thèse de Marie Curie. Plus récemment, avec le Prix Nobel de médecine 2024, la question s’est posé de la répartition de la découverte entre Victor Ambros (qui a reçu le Prix) et son épouse Rosalind Candy Lee, son épouse avec laquelle il travaille. Si le couple a rapidement démenti une invisibilisation du travail de Lee, la question montre à quel point savoir qui, dans un couple, a une idée ou à quel point une discussion a participé à une percé dans les travaux.

« Ce que j’aime le plus dans la science, c’est qu’il s’agit d’une entreprise profondément, intensément humaine. Le succès de l’entreprise scientifique et de chaque scientifique découle précisément du fait que nous travaillons ensemble.» (Ambros, lors de l’acceptation du Lasker Award for Basic Medical Research)

C’est souvent la femme et sa carrière qui en pâti

Dans une étude sur les relations amoureuses entre doctorante et leur encadrant, la chercheuse Farah Deruelle démontre que même dans le cas d’une relation pleinement consentie la doctorante et sa carrière a pâti de cette relation. La relation encadrant/doctorant étant vu comme filiale dans le monde universitaire, la doctorante se retrouve perçu comme une éternelle mineure scientifique vis de son encadrant et ce, au-delà de la thèse mais tant qu’ils travaillent ensemble. Ainsi la chercheuse (même après la thèse) peut voir sa réputation entachée par cette relation. Au-delà des relations doctorante/encadrant, le milieux scientifique serait plus égalitaire si la réputation scientifique (et leur professionnalisme) des chercheuses n’était pas vu à l’aune de leur vie sentimentale et sexuelle. Puisque même hors de ces relations particulières, elles peuvent être discréditées scientifiquement vis à vis de leurs relations sexuelles.

Et les biais sexiste dans la réputation des chercheuses n’est pas le seul frein à leur carrière par rapport à leurs homologues masculins et en particulier leur mari. En effet, comme pour les autres couples hétéros, les tâches ménagères sont principalement effectué par les épouses et donc réduisent leur temps de travail et/ou de repos. Dans un métier comme la recherche scientifique où une grande disponibilité et de longueurs heures de travail sont attendues, ces contraintes impactent le travail et l’avancement des chercheuses. Mais plus encore, ce sont les grossesses et la maternité qui impactent négativement les carrières des chercheuses. En effet, les chercheuses ont souvent leurs enfants à un moment charnière de leur carrière (doctorat et post-doctorat) et imposent un arrêt et/ou un ralentissement de leur recherche. La précarisation des jeunes chercheureuses accentue cet impact.

Le film Les temps changent montre bien ces problématiques. Si le couple est heureux, se perçoit comme égalitaire dans la recherche, la réalité n’est pas si parfaite. Le directeur montre à plusieurs reprise qu’il déconsidère Nora à la faveur d’Héctor. Elle ne peut pas ainsi prendre une étudiante comme assistante, au contraire des autres enseignants. Mais même quand le couple est seul, on voit qu’il n’est pas simple de savoir qui a une idée. C’est montré discrètement au détour des discussions du couple, Nora a un éclair de génie lors d’une discussion anodine ou elle râle qu’on attribue à Héctor son idée. A la maison, Nora fait le repas pendant qu’Hector se repose et lit le journal. Mais le film a plus de mal à montrer certaines spécificité des femmes scientifiques comme la construction d’une identité particulière pour intégrer ce milieu très masculin.

Etre une femme en physique

Performer la masculinité

Un des moyens que les femmes scientifiques mettent en place pour se prémunir de ces obstacles et expliquer qu’elles ont toute leur place dans ce milieu masculin est le fait de se construire une identité de scientifique. L’étude de physiciennes britanniques d’élite plutôt de fin de carrière montre comment elles font. Le concept d’identité est (dans ce cadre précis) la combinaison de comment on se voit et comment les autres nous perçoivent. Pour que les 2 coïncident, une personne va performer des traits de personnalité, une apparence en accord avec son identité propre. De même l’identité perçue va être renvoyé par l’entourage qui va encourager les comportements jugés comme relevant de cette identité et sanctionnant ceux opposés à cette identité. L’identité à l’origine de ce concept est le genre avec 2 pôles : le masculin et le féminin. Si elles peuvent variés selon le contexte, il y a des éléments relativement stables. De même façon qu’on parle d’identité de genre, on peut conceptualiser une identité de scientifique. Si ce concept a des limites importantes (y a-t-il un sens à parler d’une identité pour une profession?), c’est un outils qui a permis d’expliquer plutôt bien pourquoi certaines filles et femmes abandonnent la science, ne s’y investissent pas, ou au contraire persiste. Ainsi, une autre étude montre que les petites filles françaises font la distinction entre faire de la science (qui est une activité) et être une scientifique (qui relève plus de l’identité). Celles qui s’identifient comme scientifiques tendent à plus rester dans les voies scientifiques au contraire de celles pour qui ne s’y identifie pas.

Cette identité repose sur 4 façon d’être :

- Performer la masculinité : Les physiciennes mettent en avant leurs traits masculins et se distinguent des autres femmes (elles ne sont pas “comme les autres”). Bien que s’identifiant comme femme, elles se mettent à l’écart de la féminité classique. Elles ne cherchent pas à changer les perceptions de genre et se présentent comme des exceptions. La seule part de féminité qu’elles montrent est le fait que la plupart sont mères. Mais elles limitent au maximum que cela impacte leur vie professionnelle (congé maternité le plus court possible).

- Être intellectuellement brillante : Les physiciennes d’élite mettent en avant le fait qu’elles aient une intelligence hors du commun, en particulier dès l’enfance. Cet élément est validé par l’extérieur (un enseignant, des notes). Elles effectuent une triangulation où elles s’associe comme physicienne et comme d’une intelligence supérieur. Or comme ces 2 éléments sont perçu comme masculin, cela de rend leur performance de la masculinité crédible. Au contraire, le fait d’être perçu comme “intello” et, en particulier, douée en science est vécu difficilement par les petites filles dû fait de dévier de la norme de féminité.

- Être antisocial : Les physiciennes adoptent le stéréotype du scientifique travaillant de longues heures et évitant les interactions sociales. Ainsi travailler de longues heures ne les gênent pas. D’un côté cela renforce leur identité de scientifique et leur performance de la masculinité. D’un autre, cela les isole de la vie de laboratoire et de leurs collègues. De même leurs longues heures de travails impacte leurs vies de familles et elles font reposer les soins à leurs enfants à leur époux ou à une nounou.

- Être “née pour être scientifique” : Les physiciennes d’élite construisent ainsi leur biographie comme si elles étaient nées pour être physiciennes en embrassant les 3 stéréotypes précédents. Ce récit de vie “naturalise” quelque peu leur position. C’est presque une assignation à la naissance, une évidence, en dévier aurait été “contre nature”. Cela permet ainsi de normaliser leur comportement et donc leur performance d’une certaine forme de masculinité. Mais pour les jeunes filles qui n’ont pas encore construite cette identité de scientifique, cette normalisation a un coût important. Ainsi une des jeunes filles étudiés passe d’une fillette qui ne peut se voir scientifique à une ado garçon manqué où cela devient possible.

On arrive ainsi au nœud du problème. Les physiciennes d’élites en réussissant en performant une masculinité particulière. La construction de cette masculinité n’est pas lié à un événement unique mais une construction et un renforcement tout le long de la carrière et de la vie de ces femmes. En étant des rôle modèles des plus jeune, elles perpétuent la nécessité d’adopter cette masculinité pour devenir physicienne au lieu de faire évoluer le milieu pour qu’il soit plus inclusif. Elles ont tout de même fait bouger les lignes en ayant une identité hybride en étant épouses et mères (pour la majorité). Malgré tout, cette identité est souvent un coût trop élevé pour de nombreuses filles en particuliers provenant de groupes socialement dominés. Elles abandonnent donc majoritairement les filaires scientifiques peu importe leur intérêt plus jeune pour ces disciplines. Il est donc nécessaire de créer un espace où ces 2 identités ne s’opposent plus, en modifiant les stéréotypes de genres associés aux différentes sciences. Il existe déjà une science à la fois masculine et féminine : la médecine. Les petites filles peuvent ainsi se projeter avec une identité féminine en mettant en avant le soin de l’autre au cœur de la pratique. Tandis que les petits garçons se projettent en mettant en avant la technicité des gestes (en particulier en chirurgie).

Discipline féminine, discipline masculine

Par contre quand une science est perçue comme féminine et qu’il y a de plus en plus de femmes dans une discipline, elle est vue comme moins fiable et est moins financée. Les chercheurs, hommes et femmes, dans ces disciplines sont moins bien évalués. Il en est de même pour le financement. Si l’effet est persistant dans le temps, il semble diminuer. Toutefois il impacte toujours plus les femmes que les hommes. Il y a plusieurs explications possible à ce phénomène : aurait-il une diminution de la qualité d’une discipline lorsqu’elle se féminise ? Il y a aucune raison que les femmes fassent des études de moindre qualité. D’autant que dans les disciplines très masculinisés, les femmes sont aussi bien évaluées que les hommes. Toutefois on peut observer que les femmes ont tendance à choisir des sujets de recherches plus interdisciplinaires et plus appliqués qui sont toujours moins prestigieux. Elles font également plus de recherches qualitatives que quantitative.

Il est probable également qu’il y ait un biais de la part des évaluateurices. En effet les disciplines masculines sont perçues comme demandant de l’intelligence, du génie alors que les disciplines féminisées demanderaient un travail dur et acharné. Ces perceptions entrent dans les stéréotypes de genre, aux hommes le génie, aux femmes le travail acharné. Les idées sur ce qui constitue une recherche valable proviennent de structures de pouvoir enracinées, généralement développées par des personnes blanches, masculines, non handicapées et issues de classes sociales plus aisées, explique Ebony McGee (Johns Hopkins University). Mais ce genre de biais ne se retrouve pas qu’en science. En effet, il est maintenant bien documenté que les métiers féminisés sont moins bien payés et moins favorisé que les métiers où il y a une majorité d’hommes. Il a été également observé que lorsqu’une profession se féminise, elle perd en prestige (et inversement).

«Les gens croient simplement qu’il y a des disciplines qui sont meilleures que d’autres. Et il s’avère que les disciplines que nous pensons être un peu nulles sont toutes remplies de femmes.» (Alex James)

Pour le coup la physique (même mexicaine) n’est pas particulièrement féminisé. Si les physiciennes du film, surtout “âgées” rentre dans une représentation d’une certaine féminité de scientifique : les 2 portent des lunettes, accessoire lié à l’intelligence dans les représentations en particulier cinématographique. L’étudiante porte même des cheveux courts tout le long du film, contrairement à Nora qui garde les cheveux long associé à la féminité. C’est moins le cas de la petite nièce qui a un look plus de “jeune” et d’étudiante que de scientifique en tant que telle. Et clairement, aucune ne montre réellement des comportements masculins. A la limite, l’étudiante qui devient directrice a une certaine masculinité dans son rôle de responsable (mais pas tant que dans la recherche, qu’on ne voit pas faire).

Faire de la science au Mexique en quelques mots

Entre USA et URSS, la recherche au Mexique pendant la guerre froide

Un autre élément intéressant du film est qu’une pièce indispensable à la machine provient de l’URSS (et dans sa version modère, elle vient de Chine). Ce petit détail montre indirectement un changement dans le monde de la recherche scientifique au Mexique et mondiale. En effet, la guerre froide entre l’URSS et les USA se jouent également dans la recherche scientifique. Si l’exploration spatiale est l’exemple le plus célèbre, cette concurrence passe aussi par des influences sur les recherches scientifiques dans les pays dit du tiers-monde. Par exemple, la Fondation Rockefeller finance des recherches au Mexique pour améliorer le rendement du maïs. L’idée pour les USA est d’assurer que le Mexique ne devienne communiste. Mais la recherche mexicaine n’est pas pour autant inféodé aux USA. Des chercheurs demandent même s’il faudrait pas plutôt demander de l’aide à l’URSS pour créer une agriculture moins dépendante de grands groupes de produits phytosanitaires. Cette recherche non-alignée avec celle des USA montre une certaine indépendance du Mexique vis à vis de son voisin du Nord.

Femmes scientifiques en Amérique Latine

D’après l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2018, 33,3% des chercheurs du monde sont des chercheuses. C’est quasi le même chiffre pour le Mexique (33%) ce qui en fait un des pays d’Amérique latine avec une proportion de chercheuses la plus faible. En effet, sur l’ensemble de l’Amérique latine et des caraïbes, ce pourcentage est de 45,1%. Seule l’Asie centrale a une proportion plus importante avec 48,2% de chercheuses. Cela démontre à quel point, la société et la perception de la recherche scientifique joue un rôle dans le maintient des femmes dans les carrières scientifiques.

Je vous invite à découvrir la vie d’une vraie chercheuse de l’Université Nationale Autonome du Mexique, l’astronome Marie Paris Pişmiş :

Résumé

Le film montre un couple de scientifique relativement réaliste avec les tensions liées à la répartition du travail et de la reconnaissance. Faire des recherches scientifiques en couple est en effet plutôt néfaste pour la carrière des chercheuses. Mais aussi la négociation que les chercheuses doivent faire pour se faire accepter comme des scientifique comme les autres (aka les hommes).

Pas tout compris ? Tu as des remarques ? Une erreur s’est glissée dans le texte ? N’hésite pas à laisser un commentaire, j’y répondrais avec plaisir.

Bibliographie

Deruelle, F. (2024). Sortir avec sa doctorante, un cas limite des relations sexo-affecti… Genre, Sexualité & Société, (31). https://doi.org/10.4000/122td

Domínguez, N. (2024, October 8). Why researcher Rosalind Lee, the wife of the Nobel Prize winner in Medicine, didn’t receive the award as well. Ediciones EL PAÍS S.L. Retrieved from https://english.elpais.com/science-tech/2024-10-08/why-researcher-rosalind-lee-the-wife-of-the-nobel-prize-winner-in-medicine-didnt-receive-the-award-as-well.html

Else, H. (2024, August 19). Gender bias might be working at level of whole disciplines. Retrieved September 2, 2024, from Nature website: https://doi.org/10.1038/d41586-024-02502-6

James, A., Buelow, F., Gibson, L., & Brower, A. (2024). Female-dominated disciplines have lower evaluated research quality and funding success rates, for men and women. eLife Sciences Publications, Ltd. Retrieved from eLife Sciences Publications, Ltd website: http://dx.doi.org/10.7554/elife.97613.2

Miller-Friedmann, J., Hillier, J., & Wilkin, N. (2024). Being a physicist: Gendered identity negotiations on the pathways to becoming an elite female physicist in the United Kingdom Journal of Research in Science Teaching, 62(2), 426–460. https://doi.org/10.1002/tea.21980

Perronnet, C. (2021). La bosse des maths n’existe pas ! : rétablir l’égalité des chances dans les matières scientifiques. Ed Autrement.

Poskett, J. (2023). Une nouvelle histoire mondiale des sciences. Ed Points

Avis

Le film est un sympathique mélange de romance et de science-fiction. Si l’histoire est de prime abord assez convenue, la résolution est originale. Le scénario permet ainsi de parler de l’évolution de la position de la femme dans la société mexicaine, mais aussi des difficultés de certains hommes face à ce changement. Le film montre un couple de scientifique relativement réaliste avec les tensions liées à la répartition du travail et de la reconnaissance.

Note perso

3,5/5

Les temps changent (Nuestros Tiempos) , 2025.

De Chava Cartas

Avec Lucero, Benny Ibarra, Renata Vaca …

Film mexicain

Durée 1h30

La bande annonce en VO :